Definisi Perikanan

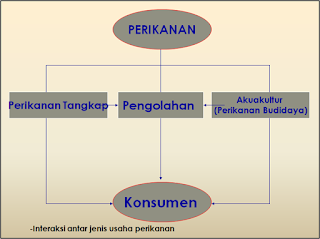

1. Perikanan: merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan ikan, termasuk memproduksi ikan, baik melalui penangkapan (perikanan tangkap) maupun budidaya dan/ atau mengolahnya untuk memenuhi kebutuhan manusia akan pangan sebagai sumber protein dan nonpangan (pariwisata, ikan hias,dll).

2. Ruang lingkup kegiatan usaha perikanan tidak hanya memproduksi ikan saja (on farm), tetapi juga mencakup kegiatan off farm, seperti pengadaan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, pemasaran, pemodalan, riset dan pengembangan, perundang-undangan, serta faktor usaha pendukung lainnya.

Jenis Usaha Perikanan

· Penangkapan

· Budidaya

· Pengolahan

PENANGKAPAN

Definisi

* Penangkapan : kegiatan memproduksi ikan dengan menangkap (capture) dari perairan di daratan (inland capture) seperti sungai, danau, waduk dan rawa, serta perairan laut (marine capture) seperti perairan pantai dan laut lepas.

* Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya. (UU tentang Perikanan, thn 2004)

* Penangkapan (fishing) adalah usaha melakukan penangkapan ataupun pengumpulan ikan dan jenis-jenis aquatic resources lainnya, dengan dasar pemikiran bahwa ikan dan aquatic resources tersebut mempunyai nilai ekonomi. (Sudirman & Achmar Mallawa, Teknik Penangkapan Ikan, 2004)

* Sekitar 100.000 tahun yang lalu manusia telah melakukan kegiatan penangkapan dengan menggunakan tangan

* Kemudian berkembang secara berlahan dengan menggunakan alat yang sangat tradisional, yang terbuat dari berbagai jenis bahan seperti batu, kayu, tulang dan tanduk

* Seiring perkembangan kebudayaan, manusia mulai bisa membuat perahu sampan

* Setelah ditemukannya mesin uap pada thn 1769, maka penangkapan ikan ikut terpengaruh perkembangannya

* Mesin-mesin tersebut tidak hanya digunakan untuk menggerakkan kapal, tetapi juga untuk menarik jenis alat tangkap seperti jaring dan long line

Sejarah Pemanfaatan SDI

A.Berburu menangkap/mencari ikan

Tujuan: hanya untuk makan keluarga (subsistance type of fisheries)

B. Pembudidayaan ikan

Tujuan: dikomersialkan (commercial type of fisheries)

C. Mengembangkan usaha perikanan yang bersifat Komersial:

menangkap ikan, budidaya ikan, menyimpan, mendinginkan, mengawetkan atau pengolahan

Perkembangan Teknik Penangkapan ikan:

1. Perubahan usaha penangkapan dari seekor demi seekor ke arah usaha penangkapan dalam jumlah yang banyak. Misal: hand line à long line

2. Perubahan dari fishing ground ke arah yang lebih jauh dari pantai, sehingga terjadi pula perubahan dari depth perairan (dari perairan dangkal ke perairan yang lebih dalam). Misal: adanya kapal penangkap ikan yang mampu menjangkau ratusan mil.

3. Penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin.

Ketiga hal diatas menunjukkan perkembangan from tradisional fishing to industrial fishing.

Klasifikasi Teknik Penangkapan Ikan

Menurut statistic perikanan Indonesia (1975)

* Trawl (trawl udang ganda, otter trawl, dan trawl lainnya)

* Pukat kantong (seine nets). Missal: payang, dogol, dan pukat pantai

* Pukat cincin (purse seine)

* Jaring insang (gill net). Missal: jaring insang hanyut, dsb.

* Jaring angkat (lift net). Missal: bagan

* Pancing (hook and lines). Missal: rawai tuna, pole and line,dsb.

* Perangkap (traps). Missal: sero, bubu, dsb.

* Alat pengumpul kerang dan rumput laut (shell fish and seaweed collection with manual gear)

* Muroami

* 10. Alat tangkap lainnya misalnya tombak.

Menurut Nomura dan Yamazaki (1975)

• Nomura dan Yamazaki mengklasifikasikan alat penangkapan ikan menjadi 9 jenis, 7 golongan alat tangkap dikategorikan menggunakan jaring, 1 golongan pancing dan 1 golongan alat tangkap lainnya.

a. Alat tangkap yang memakai jaring (netting gear)

~ Gill net yaitu semua jenis jaring (surface gill net, mid water gill net, bottom gill net, dan sweeping gill net)

~ Entangle net yaitu jaring yang menangkap ikan secara terbelit seperti tuna drift net dan tramel net.

~ Towing net yaitu kelompok jaring yang dalam operasinya ditarik atau di dorong dan berkantong. Missal: beach seine, cantrang, trawl

~ Lift net yaitu semua jenis jaring angkat. Missal: floating lift net, bottom lift net.

~ Surrounding net yaitu menangkap ikan dengan melingkari gerombolan ikan dan ikan masuk ke kantong. Missal: purse seine.

~ Covering net yaitu menangkap ikan dengan menutup dari atas, umumnya dioperasikan di perairan dangkal.missal: jala lempar.

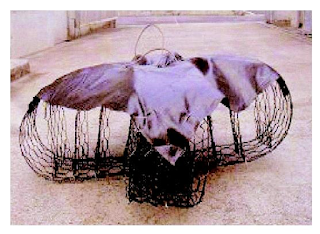

~ Trap net yaitu menangkap ikan dengan perangkap.missal: bubu, sero.

b. Alat tangkap pancing

– Semua jenis alat tangkap pancing. Missal: long line, pole and line, trolling line, drift line, bottom long line.

c. Alat penangkapan lainnya

§ Alat tangkap yang tidak termasuk dalam kelompok alat tangkap di atas. Missal: harpoons dan spears (menggunakan panah dan tombak), menggunakan skop, electrical fishing, dll.

§ Surrounding net yaitu menangkap ikan dengan melingkari gerombolan ikan dan ikan masuk ke kantong. Missal: purse seine.

§ Covering net yaitu menangkap ikan dengan menutup dari atas, umumnya dioperasikan di perairan dangkal.missal: jala lempar.

§ Trap net yaitu menangkap ikan dengan perangkap.missal: bubu, sero.

b. Alat tangkap pancing

¯ Semua jenis alat tangkap pancing. Missal: long line, pole and line, trolling line, drift line, bottom long line.

c. Alat penangkapan lainnya

¯ Alat tangkap yang tidak termasuk dalam kelompok alat tangkap di atas. Missal: harpoons dan spears (menggunakan panah dan tombak), menggunakan skop, electrical fishing, dll.

Menurut Von Brandt (1984)

¯ Penangkapan ikan dengan tidak menggunakan alat (mis. Menangkap dengan menggunakan tangan secara langsung)

¯ penangkapan ikan dengan menjepit dan menggunakan alat untuk melukai (mis. Dengan tombak)

¯ penangkapan ikan dengan memabukkan. (bisa dengan pemboman, racun, dan arus listrik)

¯ penangkapan ikan dengan menggunakan pancing (semua jenis pancing)

¯ penangkapan ikan dengan menggunakan perangkap (mis. Sero, bubu)

¯ Penangkapan ikan dengan menggunakan perangkap terapung (utk menangkap ikan-ikan yg sedang melompat)

¯ Bagnets (mis. Scoop net)

¯ penangkapan dengan menarik alat tangkap (mis. Jenis-jenis trawl)

¯ Seine nets yaitu alat tangkap yg menggunakan sayap kemudian ditarik (pukat pantai)

¯ Surrounding nets yaitu alat tangkap yang melingkari gerombolan ikan dengan menutup pada bagian tepi dan bagian bawah jaring (mis. Purse seine)

¯ Drive in nets (biasanya alat tangkapnya skala kecil, mis jaring yg ditarik dengan tangan utk menangkap ikan)

¯ Lift nets yaitu semua jenis jaring angkat (mis. Bagan)

¯ Falling gear yaitu alat tangkap yg cara penangkapannya dilakukan dengan membuang alat dari atas ke bawah (mis. Jala lempar)

¯ Gill net yaitu semua jenis jaring insang (mis. Jaring insang hanyut)

¯ Tangle nets yaitu penangkapan dengan alat tangkap jaring, dengan maksud agar ikan terbelit, mis. Jaring klitik

¯ Harvesting machinnes yaitu semua jenis alat tangkap yg disebutkan di atas yang semua penanganannya dengan mesin.

LIGHT FISHING

A. Definisi

¯ Definisi: penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu cahaya.

¯ Fungsi cahaya à untuk mengumpulkan ikan dalam suatu areal penangkapan.

B. Penyebab tertariknya ikan oleh cahaya

– Ikan tertarik oleh cahaya melalui penglihatan (mata) dan rangsangan melalui otak.

– Peristiwa tertariknya ikan pada cahaya disebut “phototaxis”, umumnya ikan pelagis dan sedikit ikan demersal.

– Ikan-ikan yang tidak tertarik oleh cahaya/menjauhi disebut “fotophobi”

Beberapa alasan mengapa ikan tertarik pada cahaya:

1. penyesuaian intensitas cahaya dengan kemampuan mata ikan untuk menerima cahaya.

¯ cahaya yang masuk ke mata ikan akan diteruskanke otaak baagian Cone dan Rod

¯ kemampuan ikan untuk tertarik pada sumber cahaya berbeda-beda. Ada yang senang degan intensitas yang rendah, tinggi dan ada yang rendah – tinggi.

¯ Sensitifitas mata ikan laut pad umumnya tinggi dan tingkat sensitifitasnya 100 x mata manusia. Oleh sebab itu ikan dapat mengindera mangsanya dari kejauhan 100 m.

2. adanya cahaya merupakan suatu indikasi adanya makanan

Prinsip Light Fishing dan Peristiwa Tertariknya ikan

light fishing à pemanfaatan dari behaviour ikan.

Peristiwa tertariknya ikan pada cahaya dapt di bagi dua:

1. Peristiwa langsung

¯ ikan tertarik oleh cahaya lalu berkumpul

¯ ex: Sardinella, kembung, layang

2. Peristiwa tidak langsung

¯ karena ada cahaya maka plankton, ikan-ikan kecil dan sebagianya berkumpul.

¯ ex: tenggiri, cendro

Sumber dan Letak Cahaya

> Sumber Cahaya: Obor à lampu strongkin à gas karbit à listrik

> Letak cahaya:

1. di atas permukaan air (surface lamp)

2. di dalam air (under water lamp)

Persyaratan dalam Light Fishing

a. Persyaratan lingkungan

– yang utama adalah malam harus gelap, karena light fishing hanya efektif pada bulan gelap.

– air sebaiknya jernih atau tidak terlalu keruh

– cuaca dalam keadaan baik dan arus tidak terlalu kencang

b. Persyaratan penangkapan

– cahaya harus mampu menarik ikan pada jarak yg jauh baik secara vertikal maupun horisontal

– ikan-ikan tsb hendaklah ke sekitar sumber cahaya yg masih berada pada areal penangkapan

– sekali ikan berkumpul, hendaklah ikan-ikan tsb jangan melarikan diri atau menyebarkan diri

Jenis alat tangkap yang menggunakan alat bantu cahaya

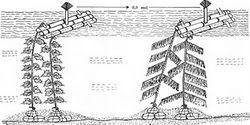

– bagan tancap

– purse seine

Faktor yang mempengaruhi penangkapan

¯ Penangkapan berkaitan dengan stok ikan di suatu perairan

¯ Faktor yang mempengaruhi stok ikan:

o reproduksi

o pertumbuhan alamiah

o aktivitas penangkapan

o kematian alamiah

¯ Faktor yang sangat mempengaruhi penangkapan adalah musim, sehingga dikenal musim ikan dan musim paceklik

¯ Salah satu penyebab berkurangnya stok ikan di perairan disebabkan oleh upaya penangkapan dengan produksi yang telah melampaui MSY (Maximum Sustainable Yield)

¯ MSY : biomassa ikan yang masih boleh ditangkap sehingga stok ikan yang tertinggal di perairan tersebut masih memungkinkan untuk berkembang biak dan tumbuh secara normal.

¯ Dalam MSY terjadi keseimbangan antara penangkapan dan kematian alami ikan dengan reproduksi dan pertumbuhan alami sehingga stok ikan selalu tersedia

¯ Aktivitas penangkapan dengan hasil tangkapan ikan yang telah melampaui MSY disebut tangkap lebih (overfishing).

Daerah operasi penangkapan di Indonesia

|

Jalur penangkapan

|

Jarak dari pantai

|

peruntukan

|

|

Jalur I

|

0 – 3 mil

|

Perahu nelayan tradisional dan perahu tanpa mesin

|

|

Jalur II

|

3 – 6 mil

|

Kapal motor tempel < 12 m atau < 5 GT

|

|

|

6 – 12 mil

|

Kapal motor < 60 GT

|

|

Jalur III

|

12 – 200 mil

|

Kapal motor < 200 GT

|

|

|

Sumber: SK Menteri Pertanian No. 392, 1999

|